パロットコーヒーは自家焙煎コーヒー豆の通販のお店です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5/12〜5/13はお休みをいただきます。ご了承くださいませ。

コーヒー豆知識

コーヒー豆はどう作るの?

コーヒーの実は食べられる? コーヒーの起源 コーヒーが日本に伝来したのはいつ? コーヒーが日本で普及しだしたのはいつ? キリマンジャロってどこのコーヒー? モカってどこのコーヒー? マンデリンってどこのコーヒー? トラジャってどこのコーヒー? ブルーマウンテンとは? アイスコーヒーの淹れ方 コーヒーの品種は3つある 通はブラックで飲む? コーヒーの保存の仕方について コピ・ルアックの成り立ち レギュラーコーヒーって何? アメリカンコーヒーはお湯で薄めたコーヒー? 美味しいコーヒーに必要な3つの要素 「生豆」ってなんて読む? カップの取っ手は、右?左? ブレンドって何? ブラックとストレート 油が出ているコーヒー豆は古くなっているの? コーヒー豆の鮮度の調べ方 バッハとコーヒー ベートーヴェンとコーヒー 「珈琲」という字は誰が当てた? コーヒーの花 コーヒーの生産に適した場所はどこ? コーヒーの木の病気 コーヒーの等級 焙煎の深さによって味わいが変わる コーヒーは甘い? 水の硬度とコーヒーの関係 カフェインの含有量 深煎りはカフェインが多い(少ない)ってホント? ドリップしたコーヒーを長持ちさせる方法 家でもできる焙煎 アロマとフレーバー カフェオレ、カフェラテ、カプチーノの違い コーヒーの賞味期限 アラビカ種にもいろいろある ネルフィルターの簡単な扱い方 コーヒーのカロリー 欠点豆とハンドピック 「コーヒー」という言葉の語源 昔は薬だったコーヒー コーヒーの実からコーヒー豆を取り出す方法 ピーベリーって何? プレミックスとアフターミックス 焙煎度合いについて コーヒーは胃に悪い? 焙煎の始まり コーヒー生産国について 表作と裏作 コーヒーを淹れるお湯の温度 チャフとシルバースキン コーヒーと麻袋 ゲイシャ種 ニュークロップって何? アレンジコーヒーーウィンナーコーヒー ミルクフォーマー コーヒー豆はどう作るの?

コーヒー豆はコーヒーの木から収穫します。

コーヒーの木には、コーヒーチェリーと呼ばれる赤や黄色の実がなります。

コーヒーチェリーから外皮と果肉、内果皮(パーチメント)を取り去ったものがコーヒー生豆(なままめ、きまめ)です。

コーヒー生豆を225度前後まで加熱する(焙煎)と、コーヒー豆になります。

コーヒーの実は食べられる?

コーヒー豆は、コーヒーの木になる赤や黄色の実から皮や果肉などを取り除いたものです。

コーヒーの実はさくらんぼのような見た目で、コーヒーチェリーと呼ばれます。

このコーヒーチェリー、実は食べられます。フレッシュな甘みがあって美味しいのだとか。 乾燥させてお茶にする国もあります。「カスカラティ」、「キシル」などといいます。 また、最近では、「コナレッド」というコーヒーチェリーを使った飲料がハワイで発売され、日本にも上陸しています。

コーヒーの起源

コーヒーの起源として伝えられている説はいくつかあります。

ひとつは、「ヤギ飼いカルディの伝説」です。 自生している低木の赤い実を食べたヤギが興奮しているのをヤギ飼いのカルディが発見。 その赤い実がコーヒーの実だった、という説。 もうひとつは、「僧侶シェーク・オマールの伝説」です。 無実の罪で追放されていたイスラム僧のシェーク・オマールが、一羽の鳥が赤い木の実をついばんでは陽気にさえずっているのを見つけ、 その実を摘んで煮出したところ芳香があり、飲用すると疲労回復したという。 その赤い実がコーヒーの実だった、という説。 いずれの説も創作であるとされており、はっきりとしたことはわかっていません。 コーヒーが日本に伝来したのはいつ?

江戸時代中期に長崎の出島にオランダ人が持ち込んだのが最初と言われており、「古闘比以」という文字で記録されています。

当時の日本人の口には合わなかったのか、それとも、ひどいコーヒーだったのかはわかりませんが、焦げ臭くてまずいというような感想が残されており、 また、鎖国下であったこともあって、コーヒーが一般に普及するまでは長い年月を要することとなります。 コーヒーが日本で普及しだしたのはいつ?

明治時代の終わり頃、銀座に「カフェーパウリスタ」が開店し、安価で気軽に入りやすい喫茶店として大繁盛しました。

日本におけるコーヒーの普及はまずここから始まったと言えるでしょう。

その後、戦争によってコーヒーの輸入が止まりますが、戦後になって喫茶店ブームが起こり、さらに広く普及してゆきます。 ちなみに、当時のカフェーパウリスタは多くの文人が集う社交場であったといいます。 詳しくはパロットブログにて紹介しています。 キリマンジャロってどこのコーヒー?

アフリカ東部、タンザニア産のアラビカ種のコーヒーのことをキリマンジャロと呼びます。

その名はタンザニア北部に位置するキリマンジャロ山に由来します。 独特のフルーティな香りを持つ、日本で人気の高い銘柄です。 モカってどこのコーヒー?

中東イエメン、エチオピアで作られるアラビカ種のコーヒー豆をモカと呼びます。

イエメンの港、モカ港から出荷したことに由来します。 現在ではモカ港はコーヒー豆の出荷は行っておらず、別の港から出荷しています。 イエメン産は「モカ・マタリ」、エチオピア産は「イルガチェフェ」「シダモ」「ハラー」などが有名です。 いずれも華やかな香りを持つ、世界的に人気の銘柄です。 ちなみに、マキネッタというイタリアの一般家庭に普及している器具で淹れるコーヒーを「モカ・コーヒー」と呼び、 チョコレートシロップを使ったコーヒー飲料を「カフェモカ」と呼びます。 なんとも、ややこしい話です。 マンデリンってどこのコーヒー?

マンデリンとは、インドネシアのスマトラ島北部で生産されるアラビカ種のコーヒーです。

その名は、かつてマンデリン族によって生産されていたことに由来します。 独特な香りと強いコクを持ちます。 トラジャってどこのコーヒー?

トラジャとは、インドネシアのスラウェシ島トラジャ地区で生産されるアラビカ種のコーヒーです。

第二次世界大戦前まではオランダの植民地としてコーヒーを生産していましたが、戦後、オランダからの独立をきっかけとしてコーヒー産業は衰退。 1970年代に日本の企業によって、幻となっていたトラジャコーヒーの生産が再開されました。 高価ではありますが、代わりの利かない独特な香りを持つコーヒーです。 ブルーマウンテンについて

ブルーマウンテンはカリブ海に浮かぶ国、ジャマイカのコーヒー豆です。

法律で定められた厳密な定義を満たしたもののみがブルーマウンテンとして取引することが許されています。

大半が日本に輸出され、他の国にはほとんど出回っていません。

ちなみに、パプアニューギニアのコーヒー生産はブルーマウンテンの苗の植樹から始まっており、現在も当時と同じ品種を栽培しています。 気候や土壌が違うので味や香りの方向性は違いますが、高級品種らしい上質の味わいを持っています。 アイスコーヒーの淹れ方コーヒーの品種は3つある

コーヒーの品種は大きく分けて3つあります。

1.アラビカ種 単品で飲んで美味しいのは、まず間違いなく、このアラビカ種です。 生産性が比較的低く、病気にも弱いです。 後述のロブスタ種との混合によって、生産性を高めたハイブリッド種もあります。 昼と夜の寒暖の差が大きいほうが味が良くなるため、高級高品質なコーヒーは皆、高地で作られています。 「アラビカ種」という大きなくくりの中に、「ブルボン」、「ティピカ」、「ムンドノーボ」など様々な品種があります。 2.ロブスタ種(カネフォーラ種) 缶コーヒーやインスタントコーヒーに多く使われているのがロブスタ種です。 単品ではあまり美味しくありませんが、ブレンドに少量入れるとキレを良くしたり、優れた苦味を出してくれることがあります。 生産性が高く、病気に対しても強い耐性があります。 高地でも低地でも品質に大差ないため、主に低地で栽培されています。 ベトナムコーヒーで使われるのがこの品種です。 3.リベリカ種 生産国でほとんど消費されてしまうため、日本にはほぼ輸入されていません。 生産性は低く、病気にも弱いとされています。 店長は実物を手に入れたことがないので味については、なんとも言えません。 美味しいという人もいれば、美味しくないという人もいます。 いつか飲んでみたいものです。 通はブラックで飲む?

ブラックは、コーヒーの味わいを一番ストレートに感じ取ることができます。

しかし、砂糖やミルクを入れたコーヒーも、それはそれで良さがあります。 人の好みは千差万別です。 コーヒーに正解はなく、ただ飲みたいように飲めばいい、というのが店長の考えです。 コーヒー豆の保存の仕方コピ・ルアックの成り立ち

コピ・ルアックとは、ジャコウネコのフンから取り出したコーヒー豆のこと。

独特な香りを持ち、希少価値が非常に高いコーヒーです。

とても高価であること、そして、特殊な製造工程であることから、しばしばメディアに取り上げられることがあります。

コピ・ルアックの産地、インドネシアは、かつてオランダの植民地でした。 作られるコーヒーはすべてオランダが持って行ってしまいます。 しかしインドネシアの人もコーヒーを飲みたい。 そこで、ネコのフンからコーヒー豆を取り出して飲んでみると、とても美味しかった。 こうして生まれたのがコピ・ルアックである、と言われています。 レギュラーコーヒーって何?

公正取引委員会が定める「レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒーの表示に関する公正競争規約」によると、

「レギュラーコーヒー」とは、コーヒー樹の種実から採ったコーヒー生豆をいって精製したコーヒーいり豆及びコーヒーいり豆を挽いたコーヒーをいう。 とあります。 つまり、焙煎したコーヒー豆や、コーヒー粉のことをいいます。 カップに乗せてお湯を注いでコーヒーを淹れるドリップバッグもレギュラーコーヒーにあたります。 では、レギュラーコーヒーではないコーヒーは何かというと、インスタントコーヒーが挙げられます。 缶や、ペットボトル、紙パックなどに入った リキッドコーヒーもレギュラーではないコーヒーです。 アメリカンコーヒーはお湯で薄めたコーヒー?

浅めの煎り具合のコーヒー豆を粗めに挽いて淹れたコーヒーをアメリカンコーヒーといいます。

昔はそういったコーヒーがアメリカで飲まれていたといいますが、 現在のアメリカでは、スターバックスで出されるような浅煎りではないコーヒーも好んで飲まれていますので、 「(昔の)アメリカ的なコーヒー」という意味合いと言えるでしょう。 本来の言葉の定義とは違いますが、普通に淹れたコーヒーをお湯で割ったものをアメリカンコーヒーと呼ぶ場合もあります。 浅煎り豆で淹れたコーヒーは色が薄くなりますので(見た目が薄いだけで味は薄くありません)、 そこから、お湯で割って見た目を薄くしたものが生まれたのかもしれません(こちらは、見た目も味も薄い)。 ちなみに、「エスプレッソアメリカーノ」というものもあります。 こちらは正真正銘、エスプレッソのお湯割りです。 美味しいコーヒーに必要な3つの要素

良い生豆、良い焙煎、良い抽出の3つが美味しいコーヒーには必要です。

高品質な焙煎豆を使えば、ある程度抽出が下手でも、それなりに美味しいコーヒーを淹れられます。 しかし、すばらしい抽出テクニックを持っていても、ひどい焙煎豆では、せいぜいそれなりのコーヒーまでしか淹れられません。 高品質な生豆を使えば、ある程度焙煎が下手でも(といっても限度はあります)、それなりに美味しい焙煎豆を作れます。 しかし、すばらしい焙煎テクニックを持っていても、ひどい生豆では、せいぜいそれなりの焙煎豆までしか作れません。 3つの要素の比重は、生豆が一番大きく、次に焙煎、最後に抽出であると言えます。 生豆ってなんて読む?

焙煎する前の、生の状態のコーヒー豆を生豆といいます。

なままめ?きまめ?漢字だけだと、どう読んでいいのか迷うところです。 実は、「なままめ」、「きまめ」、両方とも正解です。 昔からのコーヒー屋さんは「なままめ」、新しいコーヒー屋さんは「きまめ」と呼ぶ場合が多いような気がしますが、必ずしもそうとは限りません。 店長は「なままめ」派です。 ちなみに、生豆は英語で「Green Beans」といいます。生豆は薄い緑色をしているので、見た目そのままの呼び方です。 カップの取っ手は、右?左?

飲む側から見て取っ手が右に来るように置くのが「アメリカ式」、左に来るように置くのが「イギリス式」といいます。

どちらが正解ということはありません。

ブラックで飲む人には、そのままカップを持てるように取っ手が利き腕側になるように、 砂糖やミルクを入れる人には、カップをおさえやすいように取っ手が利き腕とは逆側になるように置くと、 気が利いていて、いいかもしれません。 ブレンドって何?

ブレンドとは、複数の銘柄のコーヒー豆を混ぜたものをいいます。

主に、一つの銘柄では出せない味わいを出すためにブレンドします。

酸味を弱めるためなど、味を調整するためにブレンドすることもあります。

ちなみに、「モカブレンド」「キリマンジャロブレンド」「ブルーマウンテンブレンド」など、銘柄を冠するブレンドについては、 その銘柄を30%以上配合していなくてはいけないことになっています。 「ブルーマウンテンブレンド」なんていっても、ブルマンなんて高いんだから少ししか入っていないんじゃないの、と思う方もいると思いますが、 まっとうなコーヒー屋であれば必ず30%以上配合しているはずです。 出典:公正取引委員会が定める「レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒーの表示に関する公正競争規約」(PDF) ブラックとストレート

ミルクや砂糖を入れないコーヒーのことを「ブラック」といいます。

砂糖を入れても、ミルクを入れていなければブラックということもあります。

「ストレート」とは、「ブレンド」の対となる言葉で、ブレンドしていない単一銘柄のコーヒーのことをいいます。 例.ブラジル、モカ、マンデリンなど ウィスキーなどを、混ぜ物をせずに飲むことを「ストレート」といいますから、ブラックとストレートは混同しがちでややこしい言葉です。 油が出ているコーヒー豆は古くなっているの?

コーヒー豆は、焙煎度合いが深くなると油が出やすくなります。

焙煎度合いが深めだと、焙煎から数日程度で油が出てくることがあります。

極深煎りだと、焙煎機から取り出した時点で油でテカテカになっていることもあります。

古くなると油が出て来やすくなるのは事実ですが、油が出ているからといって必ずしも古くなっているとは限りません。 コーヒー豆の鮮度の調べ方

コーヒー豆の鮮度を調べる方法として、コーヒーを淹れる時の粉の膨らみ方を見るというやり方があります。

新鮮なコーヒー豆であれば、お湯を注ぐとムクムクムクとよく膨らみます。 鮮度が落ちるに連れ、あまり膨らまなくなってきます。 全く膨らまない場合は、古くなっている可能性が高いです。 (浅煎りであったり、豆や粉が真空パックしてあったりした場合は、新鮮であってもあまり膨らまないこともあります) バッハとコーヒー

バッハといえば誰もが知るクラシックの大作曲家。

「バッハ」は姓で、バッハ家は何人もの高名な音楽家を輩出した一族です。

その中でも最も有名なのがヨハン・ゼバスティアン・バッハ(Johann Sebastian Bach)。

大バッハ、J・S・バッハとも呼ばれ、音楽室の肖像画でもおなじみの人物です。

18世紀のドイツではコーヒー依存症が社会問題となっており、バッハはそれを題材としたカンタータ(声楽曲)を作っています。 詳しくは、パロットブログにて紹介しています。 ベートーヴェンとコーヒー

ベートーヴェンは、難聴を乗り越えて多くの名曲を残し、「楽聖」と謳われる大作曲家。

日本人なら誰もが知る人物でしょう。

彼は、コーヒーを欠くことのできない滋養飲料とみなして毎朝飲んでいたといいますが、自分でコーヒー豆をちょうど60粒数え、淹れていたのだそうです。

59でもダメ、61でもダメ。時には数え直すこともあったといいます。

なかなかの変わり者に思えるベートーヴェン。 実際、どんな人物だったのでしょうか。 ベートーヴェンについては、パロットブログにて紹介しています。 「珈琲」という字は誰が当てた?

コーヒーは「珈琲」「可否」「架非」「加非」「可喜」「過稀」「骨非」「古闘比以」など、様々な漢字で書かれてきました。

現代では「珈琲」という漢字が一般的ですが、この漢字は中国で使われていた「咖啡」(王偏ではなく口偏)という字を

江戸時代後期の蘭学者、宇田川榕菴(うだがわ ようあん)という人物が「珈琲」と書いたのが初まりであるようです。

「珈」は玉飾りを、「琲」は珠をたくさんつなぎ止めたものを意味しますので、コーヒーの実がなる様子を連想する漢字が当てられたのでしょう。

コーヒーの花コーヒーの生産に適した場所はどこ?

コーヒーの木は熱帯に適した植物で、主に北緯25度から南緯25度あたりの赤道に近い地帯で栽培されています。

この地帯を「コーヒーベルト」、もしくは「コーヒーゾーン」といいます。

昼と夜との温度差が大きい方が良質のコーヒーを作れるので、高級高品質なコーヒーは高地で作られます。 山に関係する名前のコーヒーが多く存在するのはこのせいです(ブルーマウンテン、キリマンジャロなど)。 霜に弱いため、標高が高過ぎる地域では作れません。 標高が低い地域では、ストレートではあまり飲まないロブスタ種を主に作っています。 他にも、十分な雨量がある、水はけが良い、日差しが強すぎないなどの条件を満たした地域、世界約70カ国で作られています。 コーヒーの木の病気

ストレートで飲んで美味しいアラビカ種(コーヒーの3大品種のうちの一つ)は病気に弱い性質を持っています。

病気が蔓延してコーヒー豆の価格が高騰したというニュースが報じられることもしばしばあります。

コーヒーの栽培において最も恐れられている病気が「さび病」です。 さび病菌というカビの一種が風で運ばれて葉の裏側に付着して繁殖し、葉を枯らせて木を丸裸にしてしまいます。 葉の裏側がまるで赤錆が浮いているように見えることから、さび病といいます。 再び元のように収穫できるようになるまで何年もかかりますし、場合によってはそのまま木が枯れてしまうこともあります。 感染力が非常に強いため広範囲に被害をもたらします。 かつてコーヒーの一大産地であったスリランカがコーヒーの生産を断念して紅茶の生産に切り替えたのも、さび病の流行により大損害を受けたのがきっかけです。 その他、コーヒー炭疽病や、ベリーボーラー、カミキリムシなどの害虫などにも弱く、コーヒーの生産を不安定なものとしています。 コーヒーの等級

世界中のコーヒー豆は等級を付けられて流通しています。

世界共通の等級といえるものはなく、いくつかの方法で等級付けを行なっています。

主要生産国における等級付けをいくつかご紹介します。

・ブラジル ブラジルの等級の基準は3つあります。 1つ目は欠点(虫食いなどの味や香りを損なう豆や、石や枝などの異物)の数。 欠点の数に応じてNo2〜No8まで分けられます。 欠点が全くない豆などない、という考えからNo1は存在しません。 2つ目は豆の大きさ。 ふるいにかけてサイズに応じて分けられます。 3つ目はカップテスト。 実際に味をテストして4段階に分けます。 ・コロンビア 豆の大きさによってのみ等級付けを行なっています。 大きめのものが「スプレモ」。 小さめのものが「エキソルソ」です。 ・グァテマラ 生産地の標高によって等級付けを行なっています。 標高が最も高い「Strictry Hard Bean(SHB)」から最も低い「Good Washd(GW)」まで7つに分けられます。 ・インドネシア(マンデリン、トラジャなど) 欠点の数によってG1からG5まで分けられます。 ・タンザニア(キリマンジャロ) 豆の大きさによって等級分けを行なっています。 「AA」が最上級。 ・エチオピア(モカ) 欠点の数とカップテストによってG1からG8まで分けられます。 このように様々な基準で等級付けをしていますが、等級が高ければ高いほど美味しいというわけではなく、 結局は取り寄せてテストするしか良い豆を探す方法はありません。 焙煎の深さによって味わいが変わる

コーヒー豆は、焙煎の深さによって様々な味わいになります。

焙煎が浅いと、酸味が強くて苦味は感じません。コクが弱く、あっさりした味わいになります。 焙煎が深くなるほど、酸味は弱く、苦味が強くなります。コクが強く、トロっとした味わいになります。 銘柄だけでなく焙煎度合いにも注目してみると、お好みのコーヒーを探しやすくなるかもしれません。 コーヒーは甘い?

美味しいコーヒーは、ただ苦かったり、酸っぱかったりするだけでなく、甘みを伴っているものです。

砂糖を入れたような甘みではなく、美味しいお米から感じるような、ほのかな甘みです。

甘みを多く持つ豆もありますし、それほどでもない豆もあります。 モカ イルガチェフェや、パプアニューギニアなどは甘みの強いコーヒーであると店長は思います。 焙煎の仕方によっても、強くもなりますし、弱くもなります。 コーヒー屋は甘みがしっかり出るように狙って焙煎します。 苦味、酸味ほど、はっきりと感じるものではありませんし、甘みが強いコーヒーほど美味しいというものでもありませんが、コーヒーの味にとって重要な要素といえます。 水の硬度とコーヒーの関係

硬度とは、水に含まれるマグネシウムやカルシウムの量を表すもので、

含有量が少ないものを軟水、多いものを硬水と呼びます。

水の硬度によってコーヒーは違った味わいになります。 軟水でコーヒーを淹れると、口当たりは柔らかく、酸味がストレートに出ます。 硬水でコーヒーを淹れると、酸味が弱くなり、苦味が強い味わいになります。 好みの問題ですので、どちらがコーヒーに適しているかは一概には言えませんが、 硬水は水自体の味が出てきますので、豆の持つ味わいをストレートに楽しみたいのであれば軟水の方がいいでしょう。 ちなみに、日本の水道水は概ね硬度が低く、軟水であるとされています。 エビアン、コントレックスなどの一部のミネラルウォーターが硬水です。 カフェインの含有量

興奮作用や利尿作用があるものとして知られるカフェイン。

コーヒーに含まれる成分だから「カフェイン」という名が付いています。

日本で流通しているコーヒー豆は大きく分けて2種類あります。 ストレートで飲んで美味しい「アラビカ種」と、単品では飲まず、ブレンドやインスタントコーヒーなどに使われる「ロブスタ種」の2種ですが、 これらはカフェイン含有量に差があります。 アラビカ種は、生豆(焙煎前の状態)の重量の0.9%から1.4%。 ロブスタ種は、1.5%から2.6%。 ロブスタ種はアラビカ種よりもカフェインを多く含有しています。 インスタントコーヒーや缶コーヒーはロブスタ種の割合が高いので、粉から淹れるコーヒーよりもカフェインが多いことになります。 深煎りはカフェインが多い(少ない)ってホント?

深煎りだとカフェインが多いという説、逆に少ないという説、両方が世間では語られていますが実際にはどうなのでしょうか。

焙煎によって減るカフェインは浅煎りが約10%で、深煎りが約15%。 生豆の量が同じであれば、深煎りのほうが約5%ほどカフェインが少ないといえます。 しかし、浅煎りにする時と深煎りにする時では重さの減り具合が違います。 焙煎した状態で同じ量の豆同士を比較しなければ意味がありませんので、 これをもって深煎りのほうがカフェインが少ないとは言えません。 浅煎りと深煎りで実際にどのくらいのカフェイン含有量になるのかをざっと計算してみます。 焙煎豆10g同士で比較するとして、生豆のカフェイン含有率を仮に1%とします。 浅煎りだと生豆の状態に比べて全体の重量が約15%、カフェインが約10%ほど減りますので、 浅煎り10gに含まれるカフェインの量は、(10/0.85)×0.01×0.9=0.10588g。105.9mgです。 深煎りだと生豆の状態に比べて全体の重量が約20%、カフェインが約15%ほど減りますので、 深煎り10gに含まれるカフェインの量は、(10/0.8)×0.01×0.85=0.10625g。106.3mgです。 少しだけ深煎りのほうがカフェインが多いという結果になりました。 しかし、その差はほんの僅か。ほぼ同じと言っていいでしょう。 アラビカ種の豆(ストレートで飲むのは、ほぼすべてアラビカ種のコーヒーです)のカフェイン含有率は、ものによって0.9%から1.4%ほど。 最大で1.5倍ほど含有量に差がありますので、焙煎の深さによる差よりもずっと大きいと言えます。 結論としては、「浅煎りも深煎りもカフェインの量は大差ない。豆の種類による差の方がずっと大きい。」 ドリップしたコーヒーを長持ちさせる方法

コーヒーは濃度が高い状態だと比較的長持ちさせることが出来ます。

・やり方 粉の量は普段と同じか1〜2割増し。普段の3分の1の量をドリップします。 コーヒーのドリップは最初が一番濃くて、最後の方はかなり薄くなります。 最初の3分の1だけでドリップをやめることによって、濃縮液を作ることができます。 濃縮液を魔法瓶で保存して、飲む時にお湯をさして3倍に希釈します。 コクは少なくなりますが、キレの良いコーヒーになります。 何日も持たせることは出来ませんが、半日くらいなら香りも飛ばずに持たせることが出来ます。 家でもできる焙煎

焙煎というと業務用の大きな機械でするもの。

そんなイメージがあるかもしれませんが、実は身近にある道具でも焙煎することができます。

コーヒー豆焙煎用の手網というものが販売されていますし、

焙煎用でなくても、ゴマ煎り、土鍋、ミルク缶に取っ手を付けたものなどで焙煎を楽しんでいる人もいます。

中には電子レンジやヒートガンを使ったり、改造したオーブンレンジを使う人も。

非常に手間がかかりますし、臭いがかなり出る上、美味しく焙煎するのはかなり難しいのですが、うまくいった時の喜びは格別です。

興味のある方はやってみてください。

アロマとフレーバー

香りを表現する言葉として「アロマ」「フレーバー」という言葉があります。

この2つは似た言葉ですが別の意味で使われます。

「アロマ」とは、鼻で感じる香りのこと。 淹れたコーヒーを置いておくと部屋がコーヒーの香りに包まれますが、この香りが「アロマ」です。 「フレーバー」とは、口で感じる香りのこと。 コーヒーを飲み込んだ後、喉越しで感じる香りが「フレーバー」です。 ちなみに、「フレーバーコーヒー」というものがありますが、これはコーヒー豆にバニラなどの香料を配合したものです。 カフェオレ、カフェラテ、カプチーノの違い

どれもコーヒーとミルクを合わせたものではあるのですが違いがあります。

カフェオレは、普通に淹れたコーヒーをミルクで割ったもの。 カフェラテは、エスプレッソをスチームドミルク(蒸気で温めたミルク)で割ったもの。 コーヒーは同じ豆を使っても淹れ方によって違う味わいになりますから、 カフェオレとカフェラテは違った味わいになります。 カプチーノは、カフェラテと同じくスチームドミルクで割ったものですが、 フォームドミルク(蒸気で温めた泡状のミルク)も加えるところが違います。 ふわふわの泡が乗っているのがカプチーノ、あまり乗っていないのがカフェラテです。

左から順に、カフェオレ、カフェラテ、カプチーノ コーヒーの賞味期限

コーヒー豆は鮮度が重要です。

焙煎から何ヶ月か経つと味は落ち、香りは飛んでしまいます。

さらに時間が経つとコーヒーの油分が酸化し、嫌な酸味や臭いが出始めます。

コーヒー豆は見た目だけだと長持ちしそうですが、実は生鮮食品のように鮮度が重要なものです。

美味しいコーヒーを飲むためのコツは、1ヶ月以内に飲みきれる分量ずつ購入することです。 もちろん、必ず焙煎したてのコーヒーを買える店で買うことも重要です(当店は必ず新鮮なままお届けします)。 粉の状態だと、豆のままより鮮度が早く落ちますので、豆で買って、淹れる直前にミルで挽くのがベターです。 手間でなければ、ミルの使用をおすすめします。 当店では「嫌な匂いが出たりせず、ちゃんと飲める」という意味合いで賞味期限を焙煎から3ヶ月と設定しています。 しかし、「美味しく飲める」という意味合いでは、1ヶ月を目安に出来るだけ早めに飲んでいただきたいと考えています。 なお、保存の仕方によって鮮度の落ち方は大きく変わります。 詳しくは、コーヒー豆の保存の仕方をご覧ください。 アラビカ種にもいろいろある

コーヒーの木には大きく分けて3つ品種があり、単品で飲んで美味しいのは「アラビカ種」です。

そして、アラビカ種という大きなくくりの中に200以上の品種があります。

「米」と一言で言っても、「コシヒカリ」「ササニシキ」「あきたこまち」など様々な品種があるのと同じです。

その中から、代表的なものをいくつかご紹介します。

・ティピカ コーヒーの原種に近い品種です。 かつては広く栽培されていましたが、生産性が低く、病気にも弱いので、多くの地域で他品種へ切り替えられました。 しかし、味と香りが非常に優れているため、近年再注目されています。 ブルーマウンテンが有名なジャマイカや、パプアニューギニアなどで主に栽培されています。 ・ブルボン ブラジルのコーヒーの原種といっていい品種です。 ティピカ同様生産性が低いものの、上質な味わいを持っているため、近年再注目されています。 ・ムンドノーボ 現在のブラジルの主力品種です。 ブラジル以外ではほとんど栽培されていません。 ティピカとブルボンの交雑種で、生産性と病気への耐性を高めています。 ・カトゥーラ カツーラともいいます。 ブルボンから突然変異によって出来た品種です。 背が低いので収穫しやすく、味もいいのですが、隔年でしか収穫できません。 コロンビアや中米などで栽培されています。 ・バリエダ・コロンビア アラビカ種とロブスタ種の交雑種です。 生産性が高く、病気への強い耐性を持ちます。 しかし、概ねカッピングの評価は高くありません。 かつてコロンビアでは国策によりこの品種への転換を行っており、現在主力品種となっています。 ・カスティージョ バリエダ・コロンビアを、よりアラビカ種に近づけた改良種です。 コロンビアでは現在この品種への転換が行われています。 品評会で高い評価を受けることもあり、かつて高評価を受けたコロンビアマイルドの復活が期待されています。 ネルフィルターの簡単な扱い方

ネルドリップといえば、フランネルという布のフィルターを使うドリップ方法。

キレがよく、滑らかな舌触りのコーヒーを淹れることが出来ます。

美味しいコーヒーを淹れることができるのですが、少し手間がかかる面があります。 ネルフィルターは水に浸して冷蔵庫で保存する必要があるのです。 何日か放置するとヌメヌメになってしまうので、こまめに水を替えなければいけません。 実はその面倒な保存を簡単にする方法があります。 やり方は簡単。 ジップロックなどの密封できる保存袋に入れて冷凍庫に入れるだけ。 そもそも、水に浸す必要があるのはコーヒーに含まれる油分が酸化して嫌な味や臭いを出すからです。 冷凍してしまえば水に漬けなくても酸化を防ぐことが出来ます。 淹れる時は冷凍庫から取り出して、水をジャージャーかけて解凍し、軽く絞ります。 淹れ終わったら、水で洗って軽く絞り、密封袋に入れて冷凍庫に。 ぬめりが出ることもなく、長期保存が可能です。 コーヒーのカロリー

コーヒーには炭水化物、タンパク質、カリウムなどが含まれますが、ほとんどが水分で、150mlあたり約4kcal程度です。

「ノンカロリー」という言葉は、100mlあたり5kcal以下のものを指しますので、

何も入れていないコーヒーはノンカロリー飲料であると言えます。

砂糖は、スプーン一杯約5gで、だいたい20kcal。 ポーションタイプのコーヒーフレッシュは、1個がだいたい12kcal。 クリームパウダーは、スプーン一杯約3gで、だいたい15kcalです。 (コーヒーフレッシュ、クリームパウダーは、ものによって差があります) 出典:五訂増補 日本食品標準成分表 欠点豆とハンドピック

焙煎前の生のコーヒー豆(生豆)には、虫が食っていたり、真っ黒になっていたり、豆ですらない小石や木片などが混じっています。

これらすべてを「欠点豆」といいます。

どんなに高品質な豆であっても、ほぼすべてのコーヒー生豆には欠点豆が多かれ少なかれ混入しています。

欠点豆は、ものによっては異臭を放ったり、胸焼けを起こしたりと、味や香りを悪くします。 小石などはミルを故障させる原因となります。 電子選別機などを使って取り除きますが、どうしてもある程度は取り除くことが出来ずに残ってしまいます。 それを手作業で取り除くのが「ハンドピック」です。 トレイに豆を広げて欠点豆を1つずつ取り除きます。 地味で疲れる作業ではあるのですが、クリーンな味わいを守るためには必要な工程です。 ※生産国で徹底的にハンドピックして欠点がほぼゼロのものも少数ながら存在します。 「コーヒー」という言葉の語源

「コーヒー」という言葉の語源には2つ説があります。

一つは、エチオピアの地名説。 エチオピア南部の「カファ」という地名から転訛して「コーヒー」になったといいます。 もう一つは、ワインを意味するアラビア語説。 禁酒の掟が厳しいイスラム寺院では、ワインの代わりにコーヒーを飲んでいました。 ワインはアラビア語で「カフワ」。 そこからコーヒーのことも「カフワ」というようになり、転訛して「コーヒー」になったといいます。 昔は薬だったコーヒー

10世紀にアラビア人医師ラーゼスが残した記録には、乾燥させたコーヒーの種子の煮出し汁を患者に飲ませたとあります。

これは「バンカム」という名で、刺激的でさっぱりした味であり、胃に良いとの記述がされています。

当時はまだ焙煎はしておらず、現在のコーヒーとはだいぶ違ったものであったようです。

ちなみに、ラーゼスの記録はコーヒーについての人類最古の記録であるとされています。 コーヒーの実からコーヒー豆を取り出す方法

コーヒーの木には、さくらんぼに似た赤や黄色の実がなります。

コーヒーの実から外皮、果肉、内果皮を取り除いて取り出した種子がコーヒー豆です。

実から豆を取り出す一連の工程を「精製」といいます。

何種類かある精製方法の中から代表的なものをご紹介します。

・ナチュラル 「非水洗式」ともいいます。 収穫したコーヒーの実を1〜2週間天日乾燥させ、外皮、果肉、内果皮をまとめて取り除くという製法です。 広い土地が必要で、収穫期に雨が少ない地域でなければ出来ません。 口当たりが柔らかいコーヒーが出来ます。 ブラジル、エチオピア、イエメンなどで行われています。 ・ウォッシュド 「水洗式」ともいいます。 外皮と果肉を除去した後、半日以上発酵槽で水に漬け、残った果肉とミューシレージ(内果皮を覆う粘着質)を洗い落とします。 内果皮がついた状態のまま洗浄し、天日乾燥、機械乾燥を行い、最後に内果皮を取り除くという製法です。 クリーンで、他の精製方法に比べて酸味が強めのコーヒーが出来ます。 一部の国を除き、ほとんどの生産国で行われています。 ・パルプドナチュラル 「ハニー製法」ともいいます。 外皮と果肉を除去するところまではウォッシュドと同じですが、残った果肉とミューシレージ(内果皮を覆う粘着質)を取らずにそのまま乾燥させます。 ウォッシュドに比べて甘みが強くなる傾向があります。 ブラジル、コスタリカなどの一部で行われています。 ・スマトラ式 途中まではウォッシュドと同じです。 外皮と果肉を除去した後、半日以上発酵槽で水に漬け、残った果肉とミューシレージ(内果皮を覆う粘着質)を洗い落とします。 スマトラ式では、ここで内果皮を取り除き、生豆の状態で乾燥させます。 独特な香りとコクのコーヒーが出来ます。 インドネシアのマンデリンとトラジャがスマトラ式の精製方法で作られています。 ピーベリーって何?

コーヒー豆は通常、コーヒーの実の中に2粒向き合う形で入っています。

向き合う面が平たいことから、「フラットビーン(平豆)」といいます。

すべての豆が二つ一組になっているかというとそうではなく、一つの実に一粒しか入っていないものもあります。 こういった豆はコロコロと丸い形をしており、フラットビーンに対して「ピーベリー(丸豆)」と呼ばれます。 ピーベリーは通常、全体の数%ほどですが、ピーベリーの割合が高いものを販売していることもあります。 プレミックスとアフターミックス

ブレンドには、焙煎前の状態で混ぜる「プレミックス」と、焙煎後の状態で混ぜる「アフターミックス」の2種類あります。

プレミックスは、1度の焙煎で作れるので焙煎回数が少なくて済みますし、在庫管理が楽という点もありますが、 個々の銘柄に合った焙煎が出来ませんので、豆の個性を最大限活かすことが出来ません。 アフターミックスは、何度も焙煎しなければならないのでコストがかかります。 しかし、個々の銘柄の個性を最大限引き出す事ができますし、 焙煎度合いの違う豆を混ぜることも出来ますので味の幅が広いとも言えます。 パロットコーヒーでは味重視でアフターミックスを採用しています。 焙煎度合いについて

コーヒー豆を焙煎すると薄い緑色の生豆は次第に白っぽくなり、黄色くなっていきます。

青臭さがなくなり、だんだん甘い香りを放つようになります。

その後、薄い茶色になってパチパチと爆ぜる音を出し始めます。 これを「1ハゼ」といいますが、1ハゼの前半に取り出すと「ライトロースト」、 後半に取り出すと「シナモンロースト」になります。 いわゆる浅煎りのコーヒーです。 酸味や渋みが強く、コーヒーらしい香りがあまりしません。 店ではあまり販売されていない焙煎度合いです。 1ハゼが完全に終わって少ししたくらいが「ミディアムロースト」。 栗色で酸味が強く、どちらかと言うとブラックで飲むのに向いた焙煎度合いです。 店で浅煎りとして売られている豆は、実際にはミディアムローストくらいであることが多いと店長は思います。 1ハゼが終わってしばらくすると、今度はピチピチと音がし始めます。 これを「2ハゼ」といいます。 2ハゼが始まるか、始まる少し前あたりが「ハイロースト」。 コクが出てきて、酸味と苦味のバランスが取れた味わいになります。 このあたりが中煎りです。 2ハゼが始まって少ししたくらいが「シティロースト」です。 豆は茶褐色になります。 ハイローストよりもさらにコクが出て、酸味が弱くなります。 ハイロースト、シティローストあたりは大抵の豆で個性が強く出る焙煎度合いです。 日本ではこのくらいの焙煎度合いで販売されている豆が多いです。 さらに時間が経過して、ピチピチという音が激しく聞こえてくるあたりが「フルシティロースト」です。 豆の色はチョコレート色になります。 酸味はさらに弱まり、苦味が主体の味わいになります。 シティ、フルシティあたりを中深煎りといいます。 ハゼの音のピークが過ぎ、豆から油が浮いてくるあたりが「フレンチロースト」、 ハゼ音がほぼ聞こえなくなり、油でテカテカになるあたりが「イタリアンロースト」。 いわゆる深煎りのコーヒーです。 色は黒に近くなり、ほとんどの豆で酸味は感じません。 アイスコーヒーでよく使われる焙煎度合いです。 炭になってしまうのでこれ以上深く煎ることは通常ありません。 ※焙煎度合いには世界共通の基準というものがありません。 上記はパロットコーヒーでの基準であり、他のお店とは違う部分もあります。 コーヒーは胃に悪い?

コーヒーに含まれるカフェインには、胃酸の分泌を促す効果がありますので、食後にコーヒーを飲むと消化を助けてくれるといえます。

しかし、空腹時であったり、胃潰瘍など胃を悪くしている場合には、胃酸の分泌されすぎにより胃に負担が掛かり過ぎる可能性があるので注意が必要です。

焙煎の始まり

アラビア人医師ラーゼスの記録により、10世紀には飲まれていたとされるコーヒー。

しかし、ラーゼスの時代においては、コーヒーは生の豆を煮だして薬として飲むものでした。

焙煎によって琥珀色の香り高い飲料に生まれ変わったのはいつ頃なのでしょうか。

伊藤博著「コーヒー博物誌」には、 回教徒の秘薬時代の末期、サウジアラビアのメッカ、メジナで初期の焙煎器らしきものが発見された。 また、一四〇〇年代にトルコ、ペルシア、エジプトなどで孔を開けたスプーン型の鍋に長い柄のついた煎り器、筒型の挽き器、それに素焼きのコーヒー・ポットなどが見出された。 とあります。 「回教徒の秘薬時代」とは、コーヒーがイスラム寺院内で秘薬として飲まれるだけで、一般的な飲料ではなかった時期を意味します。 15世紀半ばにイスラムの高僧シェーク・ゲマレディンによってコーヒーが広められていますので、それより少し前には、すでに焙煎していたことになります。 しかし、イスラム寺院内で具体的にいつ頃から焙煎していたのかという記録は発見されてはおらず、 時期はおそらく14〜15世紀ごろ、場所はアラビアと周辺地域と推測できる程度しか分かっていません。 コーヒー生産国について

日本に馴染み深いコーヒー生産国をいくつかご紹介します。

・ブラジル 世界全体の約1/3ほどの生産量を誇るコーヒー超大国です。 ブラジルが不作だと世界中のコーヒーが値上がりするほどに影響力があります。 酸味は弱めで、ナッツやチョコレートのような香ばしい香りのものが多いです。 クセがないのでブレンドにもよく使われます。 ・コロンビア 南アメリカの北西部に位置する国です。 甘い香りに強めのコクのコーヒーが多いです。 国策によって多く栽培されるようになったバリエダ・コロンビア種は味においてはあまり高い評価を受けていませんが、 「ティピカ」「ブルボン」などの昔ながらの品種も少数ながら栽培されています。 また、味や香りを改善した新品種が栽培され始めており、今後が期待されています。 2012年の段階で世界第4位の生産量です。 ・グァテマラ 国土の大半が山地である中米の国です。 コーヒーらしい香ばしい香りに特有の酸味を持ったコーヒーが多いです。 ・エチオピア コーヒーの原産地として知られる、東アフリカに位置する国です。 エチオピアとイエメンのコーヒーはかつてモカ港から出荷されていたことから、両国のコーヒーは「モカ」と呼ばれます。 華やかで甘みの強いコーヒーが多いです。 ・インドネシア 2012年の段階で世界第3位のコーヒー生産量です。 あまり単品で飲まず、ブレンドやインスタントコーヒーなどに主に使われるロブスタ種を主に栽培しています。 マンデリンやトラジャなどのアラビカ種のコーヒーも少数ながら栽培しています。 アラビカ種に関しては、「スマトラ式」と呼ばれる精製方法により独特な香りを持つコーヒーを主に作っています。 ・タンザニア アフリカの最高峰キリマンジャロ山の南、東アフリカに位置する国です。 タンザニアのコーヒーは、キリマンジャロの名で知られており、日本で人気の銘柄です。 強めの酸味に華やかな香りのコーヒーが多いです。 ・ジャマイカ カリブ海に浮かぶ島国です。 ジャマイカという名ではあまり馴染みがないかも知れませんが、ブルーマウンテンの生産国といえば馴染みのある国になるのではないかと思います。 ・ベトナム 2012年の段階で世界第2位の生産量です。 インスタントコーヒーなどに主に使われるロブスタ種を主に栽培しています。 ベトナムのコーヒーは、単品で飲むことはほとんどないのであまり馴染みがない生産国かもしれませんが、 実はブレンドやインスタント、缶コーヒーなどで口にしていることもあるかもしれません。 表作と裏作

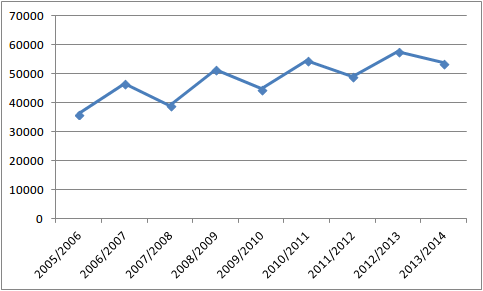

世界一のコーヒーの産地であるブラジルでは、コーヒーの生産量が多い年と少ない年が交互に繰り返されます。

多い年が「表作」、少ない年が「裏作」です。 ミカンなどの果樹と同じで、コーヒーの木は豊作と不作を繰り返します。 豊作の木と不作の木が同じ割合であれば、全体的には毎年の生産量は安定するはずですが、 なぜか偏りが生じて表作か裏作になります。 ブラジルのコーヒー豆生産量(単位:1000袋、1袋は60kg)  出典:アメリカ合衆国農務省 Coffee: World Markets and Trade コーヒーを淹れるお湯の温度

コーヒーは、90度以上の高温のお湯で淹れると、様々な成分を多く抽出することが出来ますので、強い味わいになります。

しかし、良くない成分も出てきますので尖った味わいになるとも言えます。

80度以下の低温のお湯で淹れると、比較的おとなしい味わいになりますが、マイルドで飲みやすい味わいになるとも言えます。 沸かしたての熱湯よりも、少し冷まして80〜90度くらいになったお湯で淹れるのがバランスが取れていてオススメです。 チャフとシルバースキン

コーヒー生豆の表面についていたり、割れ目の部分に挟まっている薄皮のことを「チャフ」、もしくは「シルバースキン」といいます。

焙煎中に豆から剥がれ、時には着火して嫌な匂いを放つので、排気を強くして焙煎機から排出したりします。

通常、煎り上がったコーヒー豆の表面にはほとんどチャフは残っていないのですが、割れ目の部分のチャフは残ります。

コーヒー粉に混じっている白っぽいものがそれです。

チャフはチャフで味を構成する要素になっているので無理に取り除く必要はありませんが、息を吹きかけるなどして取り除くとまた違った味わいになります。

コーヒーと麻袋

最近は真空パックのものも増えてきていますが、基本的にコーヒー豆は、国名、銘柄、等級などが書かれた麻袋に入れられて船で運ばれてきます。

コーヒー豆を運ぶ麻袋には世界共通の規格はなく、国によって一般的な内容量が違います。

ちなみに、「麻袋」は一般的には「あさぶくろ」ですが、コーヒー業界では「またい」と読むこともあります。 ゲイシャ種

スターバックスで250g10,800円という高額で販売されて話題になった「ゲイシャ種」。

個性的な香りを持つこの品種は、病害虫に弱く、収穫量が少ないため、ほとんど注目されていませんでした。

しかし、2004年、パナマのエスメラルダ農園が品評会に出品し、突然優勝してしまったことにより注目を浴びるようになりました。

近年では、コロンビアやコスタリカ、グァテマラなどでも栽培されていますが、上述の通り生産性が低いため、非常に少量しか出回っていません。

ちなみに、「ゲイシャ」という名は、日本の芸者とは全く関係なく、エチオピアの地名に由来します。 ニュークロップって何?

クロップとは「作物」という意味。

コーヒー用語としては、コーヒー生豆の生産年を表す言葉です。

「ニュークロップ」は、一年以内に収穫された入荷したての新物。 「カレントクロップ」は、ニュークロップと同じく一年以内に収穫された生豆で、もう少し時間が経過したもの。 「パストクロップ」は、前年度に収穫されたもの。 「オールドクロップ」は、パストクロップよりさらに時間が経過したものです。 ニュークロップは水分が多く、比較的濃い緑色をしています。 古くなってくると水分が抜けてきて黄色っぽくなってきます。 新しい豆のほうが個性が強く出て、古くなるに従って個性が弱くなります。 アレンジコーヒーーウィンナーコーヒー

ウィーン風の飲み方のコーヒーです。

作り方 コーヒーに泡立てた生クリームをのせます。 味を追求するなら純生クリームをその都度泡立てるのがいいのですが、 手軽さでいうなら、スプレー缶タイプのクリームがオススメです。 ちなみに、ウィーンでは「ウィンナーコーヒー」とは言いません。 ウィーンでは、コーヒーに泡立てたミルクを加えた「メランジェ」、 ザラメ糖を入れたグラスにコーヒーを注ぎ、生クリームをたっぷりのせた「アインシュペンナー」などが飲まれています(もちろん、シンプルなブラックコーヒーも飲まれています)。 ミルクフォーマー

アレンジコーヒーで使うフォームドミルク(泡立てたミルク)。

「ミルクフォーマー」があれば、エスプレッソマシンがなくても作ることが出来ます。 ミルクフォーマーは、乾電池で動く小型の泡立て器で、安いものは100円ショップでも買うことが出来ます。 牛乳をマグカップなどに入れて電子レンジで加熱し、ミルクフォーマーでよく泡立ててコーヒーに注げば、 ウィーンなどで飲まれている「メランジェ」の出来上がり。 一度お試しあれ。

|

|||||||||||||||||||||||||||||

ケータイ、スマホからも

ケータイ、スマホからも